生食文化を支えるテクノロジー

各生産者の丁寧な飼養衛生管理技術

先進国を含め世界のほとんどの国では衛生上の観点から「たまごは生で食べてはいけない食品」です。ところが日本では「たまごかけご飯」が大人気。子どもから高齢者まで、誰もが安心してたまごを生食することができます。それを可能にしているのが生産現場のたゆまぬ努力と優れた養鶏の技術です。

たまごを産む鶏(採卵鶏)の養鶏場は1年365日休みなし。鶏はいきものなので、週末はもちろん、お盆や年末年始も休むことなく、餌や水を与え、産んだたまごを集めなくてはなりません。とてもたいへんな仕事ですが、生で食べられるほど安全でおいしいたまごを日々食卓に届けることは生産者の方々の誇りでもあります。

採卵鶏の養鶏場には一般的に、鶏の生育段階によって3種類の鶏舎があり、それぞれに安心安全なたまごを生産するための仕組みが確立しています。 たまごの生産現場で鶏が成長していく様子とそれぞれの鶏舎について説明していきましょう。

生まれて間もないヒヨコを迎え入れる「育雛舎(いくすうしゃ)」

孵化場から運ばれて来たヒヨコはまず育雛舎に入れられます。生まれたてのヒヨコは寒さに弱いので、育雛舎内は約35度に調整。到着してからの3日間は夜間も気温に注意して24時間つきっきりで世話をします。その後は2週間かけて徐々に鶏舎内の温度を下げていきますが、ヒヨコが育雛舎内にいるのは人間でいえば赤ちゃんが幼児になるまでの期間。これから元気に成長していくことを願いながら育てます。

雛からより大きく健康に育てるための「育成舎」

多くの養鶏場では、ヒヨコは育雛舎で30日程度過ごした後、育成舎に移されます。この頃には鶏舎を温めてやる必要はなくなり、鶏は骨にカルシウムを蓄えつつ、大きく成長していきます。

成鶏になったとき、殻のしっかりした良いたまごを産めるように、この時期には栄養バランスに配慮した飼料が必須。また、日本ではおおむね10週齢を超えた鶏に抗生物質等を与えることは法律で禁じられているため、育成舎で飼育中に数種のワクチンを接種して鶏が病気にかかることを予防します。

成鶏を飼育して採卵する「成鶏舎」

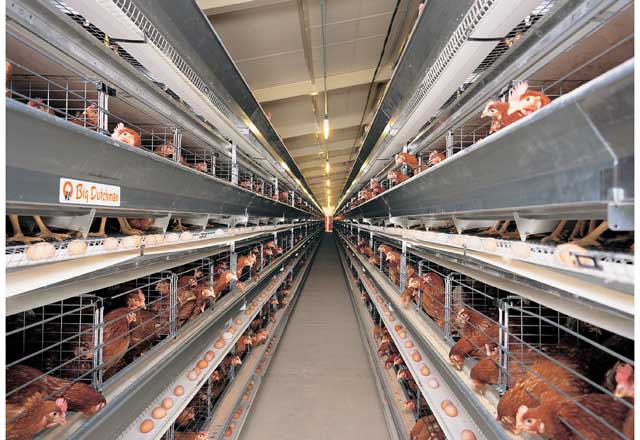

鶏が120日齢くらいになり、たまごを産む時期が近づくと育成舎から成鶏舎に移します。成鶏舎は、おとなになった鶏たちが安全なたまごをたくさん産めるよう、温度や換気を適切に管理した鶏舎です。ここで質の良い飼料と水をふんだんに与えて、適切な面積で成鶏を飼育し、採卵します。

一般的な成鶏舎で採用されているのが「ケージ飼育システム」です。このシステムを用いると、鶏と、鶏糞、鶏が産んだたまごが衛生的に分離されるので、日本のように高温多雨多湿の環境であっても、鶏が病気にかかりにくいだけでなく、産まれたたまごも安全。このことも日本のたまごが安心して生で食べられる理由のひとつとなっています。

流通における高度な管理技術

養鶏場で産まれたたまごが食卓に並ぶまでの流通過程がしっかりと管理されていることも日本のたまごの安全性に大きく関係しています。

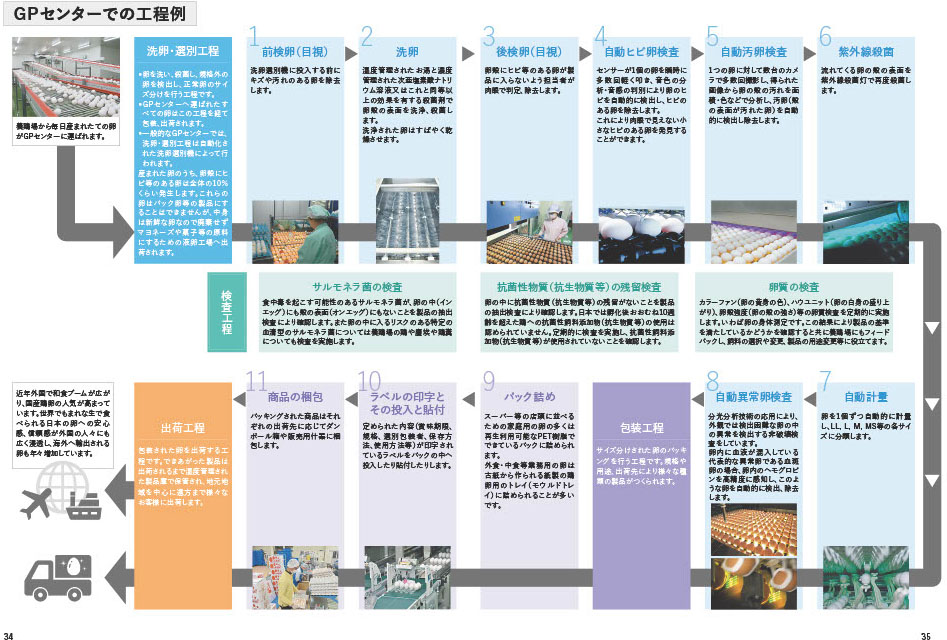

養鶏場で採卵されたたまごは、産卵日当日あるいは翌日までにGPセンターと呼ばれる施設に運ばれ、ここで洗卵、選別、包装が行われた後、すぐに出荷されます。採卵から出荷までがこのようにスピーディーに行われることが鮮度の保持につながります。加えて、GPセンターでは、生食可能な鶏卵として流通させるためにHACCP(ハサップ、危害分析重要管理点)に基づいた衛生的な管理の下で、たまごを食品として取り扱っていることも重要なポイントです。

日本には北は北海道から南は沖縄まで全国各地に、地域に根ざした大小様々な養鶏場やGPセンターがあり、いずれも高度な管理のもと、毎日たまごを出荷しています。だからこそ、私たちは地元産の新鮮なたまごを安心して味わうことができるのです。

調理現場における確実な衛生管理技術

安全な生食のためには、衛生管理を確実に行うことが必要です。そのため、集団給食施設などでは、「大量調理施設衛生管理マニュアル」に基づいて管理が行われており、たまごの場合は、10℃以下で保存することや、調理時の二次汚染を防ぐために手洗いなどが義務付けられています。

日常的に調理を行う家庭でも衛生管理はとても大切。

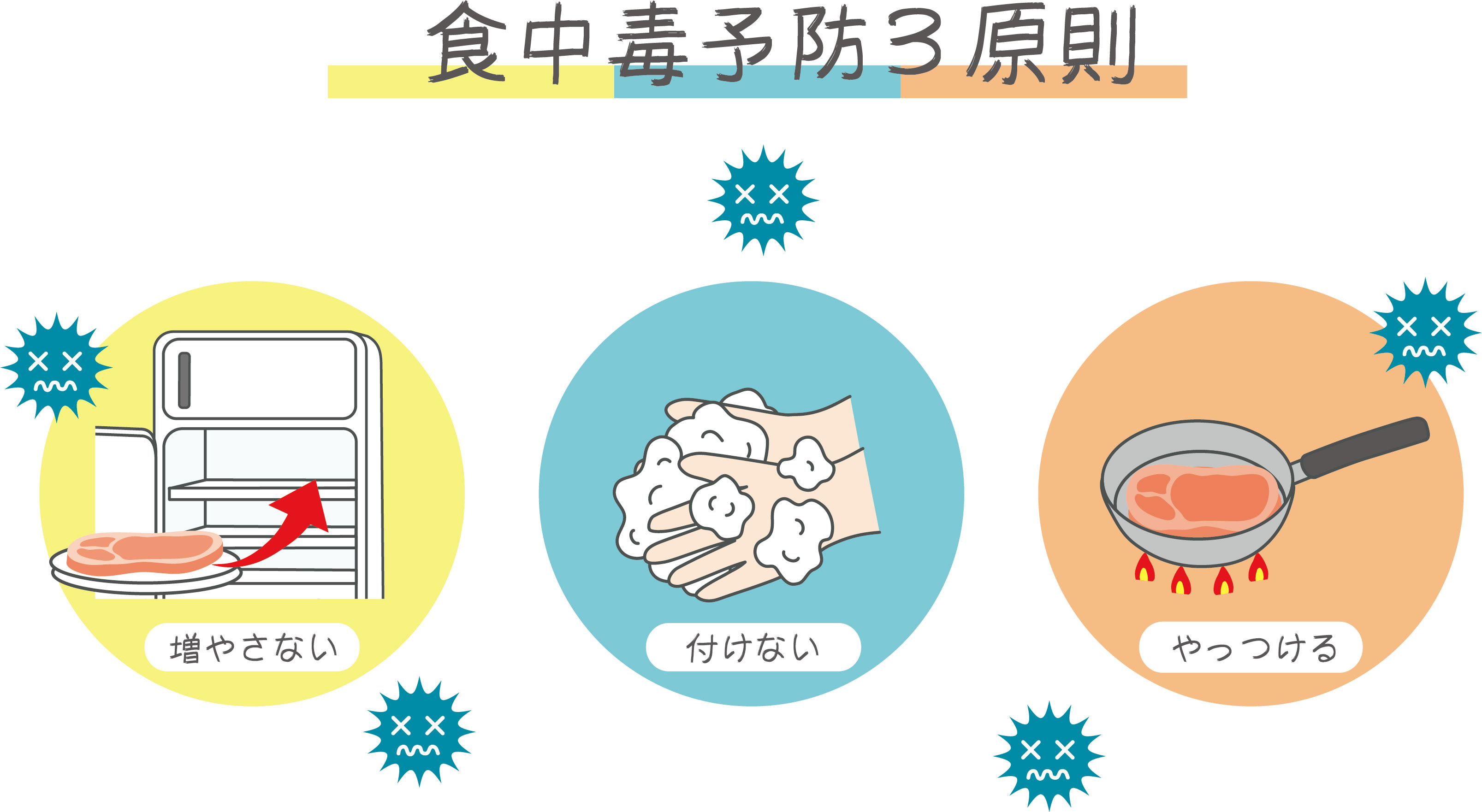

食中毒は、原因となる細菌やウイルスが食べ物に付着し、体内へ侵入することによって発生します。細菌性食中毒を防ぐために、以下のことを守りましょう。

<食中毒予防の3原則>

- ▶ 細菌を食べ物に「付けない」

- ▶ 食べ物に付着した細菌を「増やさない」

- ▶ 食べ物や調理器具に付着した細菌を「やっつける」

生食を担保する賞味期限表示の徹底

たまごは昔、農産物と一緒の扱いだったので、賞味期限が書かれていませんでした。野菜に賞味期限表記がないのと同じです。

しかし、平成のはじめ、O-157食中毒の発生などを受けて消費者の食の安全への関心が高まる中、サルモネラ菌食中毒が増加しました。また、その原因の多くが卵類やその加工品だということが判明したのです。これを受けて、1998年11月に厚生労働省が「食品衛生法施行規則及び食品、添加物等の規格基準の一部改正について(生衛発第一六七四号) を通知、翌年の施行に伴い、卵類の「日付表示」「10℃以下保存表記」「液卵表示に関するルール等」が定められました。

一方、鶏卵業界では国の施策に先駆けて、「鶏卵日付表示等検討委員会」を設置し、1998年6月には「鶏卵の日付等表示マニュアル」を策定・公表しました。生食用殻付卵(一般のパック入り卵や業務用の段ボール入り卵)の賞味期限表示を開始し、家庭用のたまごについては、産卵後21日間を生食可能な賞味期限の限度として記載しています。

このように、生食可能な賞味期限が明記されるようになったことも、日本のたまごの生食文化を支えているといってよいでしょう。